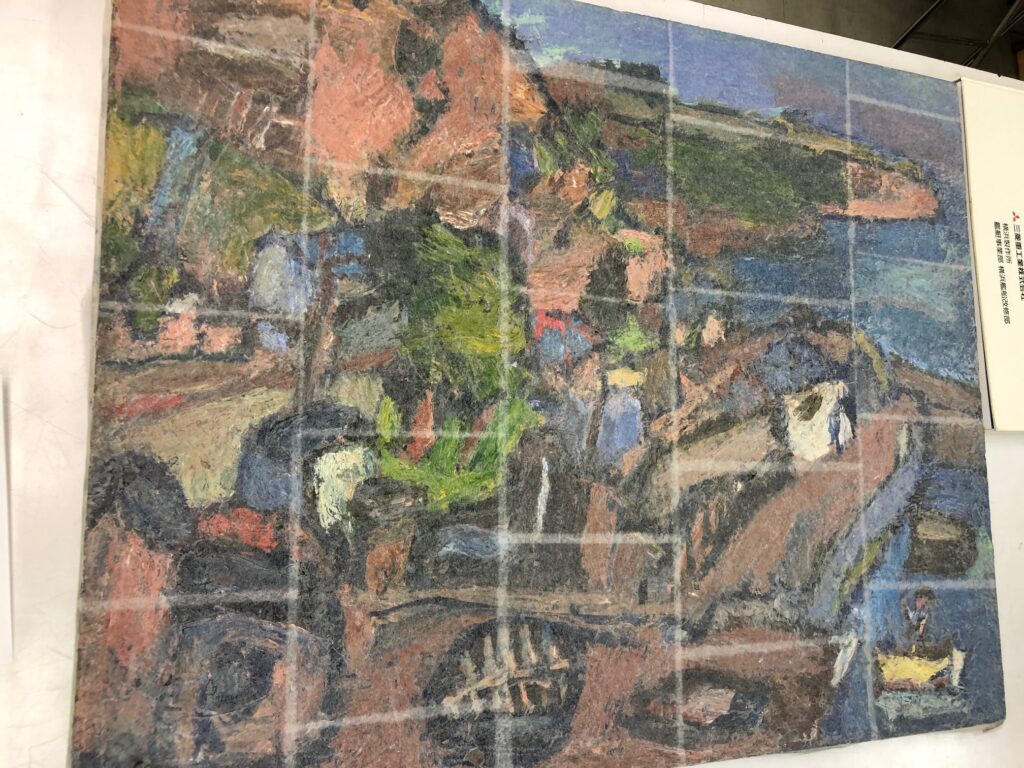

*横浜市開港記念会館にある和田英作の油彩画「開港前の横浜村」の修復は、「公開修復」という形を取りました。絵画を保存していく重要性を伝えるための取り組みの一つです

文字サイズ

横浜のアート・イベント検索サイト

よむナビ

お仕事インタビュー

横浜市開港記念会館に飾られている和田英作の壁画「開港前の横浜村」「大正期の横浜港」、横浜市立浦島小学校に飾られている山下清のペン画など、数多くの美術品を修復している「特定非営利活動法人 美術保存修復センター横浜」。美術品の保存修復を中心に、修復技術を教える教室や、美術品を直して伝え継ぐことの大切さを広めるための普及活動も行っています。同センターのメンバーの一人である内藤朝子(ないとうあさこ)さんに、美術の保存修復とはどんなお仕事なのかをお聞きしました。

*横浜市開港記念会館にある和田英作の油彩画「開港前の横浜村」の修復は、「公開修復」という形を取りました。絵画を保存していく重要性を伝えるための取り組みの一つです

「友人や知人に銀行員や公務員がいても、修復師がいるという人は少ないのではないでしょうか。人生で『修復』という言葉に出会うのは遅く、働き始めてから知るという方も多いです。美術を専門に学んできた人だけでなく、文学などで出会う古い書物や建物から修復のことを知り、仕事にした人もいますよ」と語る内藤さん。

子どもの頃から美術が好きで、美術大学で西洋美術史を学んだ内藤さんでも、保存修復について教わることはほぼなかったそう。学芸員資格を取る際に学ぶことがあるくらいといいます。そんな内藤さんは、2012年のある日、この美術保存修復センター横浜で開催されている「横浜絵画修復教室」の告知を見て、すぐ翌日に受講。

「作業が面白く、絵にまつわる歴史的背景を知るのも楽しかったのでどハマりし、すぐに働き始めました(笑)」

内藤さんが勤める美術保存修復センター横浜は、フィレンツェで絵画修復を学んだ青木享起(きょうき)氏が1998年に横浜に設立した油彩画修復工房を前身として、2011年に伊勢佐木長者町駅からほど近いビルに移転、再スタートしたNPO法人です。

世界的には「修復師(修復家)」という職業が確立していますが、日本ではライセンス制度がないため、このセンターでは「修復技術者(修復技術家)」という名称で、チームで活動しています。

油彩画をメインに美術品の領域を広げ、水彩画、日本画、掛軸、版画、書、仏像など、どんなものでも可能な限り取り扱っています。横浜の造船所で豪華客船がつくられ始めた頃に外国人デザイナーが描いたデザイン画などの歴史的資料を修復したこともあれば、約3mの五重塔を修復したこともあるそう。個人をはじめ、美術館や学校などの公共機関、社寺や教会、企業などから依頼を受けています。

*聖母子像(静岡ハリストス正教会所蔵)

依頼される作品は、温度や湿度、紫外線などによる経年変化のほか、災害時の落下や水没などによる損傷など、さまざまな状態があります。

「修復方針を決めて全部の作業が一人前にできるようになるまで10年はかかりますが、かといって作品や状態に同じケースはないので毎回悩ましいですね。それだけに奥が深く、やりがいもあります。修復を施すための材料についても世界中でいまだ探求が続いていて、常に更新されているんです」

状態によって修復の材料や方法は変わりますが、油彩画修復作業で重視している点についていくつか例を挙げていただきました。

■剥離止め・表打ち

「絵具が欠損していた場合には、まず今以上に絵具が剥離しないよう、糊の役目をする膠(にかわ)で剥離止めを行います。奈良県五條市で、日本の伝統的な方法で作られた鹿の膠を使っています。さらに、絵を傷つけないよう和紙で表打ちをします。いま世界中の修復の現場で和紙が使われているのですが、これは1966年のイタリア・フィレンツェのアルノ川の洪水後の美術レスキューで、日本から和紙を送ったことがきっかけで世界に広まったと言われています。紙を剥がす時に絵が剥がれてしまうのを防ぐためにも和紙を使うことが好ましいです」

和紙で表打ちをした絵

■変形修正

「木枠を外して埃を除去しますが、キャンバスが歪んでいる場合には、変形修正をします。キャンバスを一気に引っ張らずにゆっくりと広げ、周りにクラフト紙を張って水に湿らせて、徐々に伸ばします」

アトリエ内には修復に使用するさまざまな道具や、参考書籍などが並んでいます。*写真右は手作りの掃除用の綿棒。綿棒は基本的に手製のものを使っています

■絵具の固着強化・裏打ち

「裏面を掃除し、絵具の固着強化を行います。キャンバスが弱っている場合は、特殊な糊をキャンバスの裏面から絵の層まで染み込ませます。キャンバスがもたない場合は、1枚新しいキャンバスを張り込んでお湯をかけて弱らせて古いキャンバスに仕立てあげ、裏面と新しいキャンバスを合わせて補強することもあります」

■補彩

「欠損部分に石膏と膠を混ぜたものを埋めてから、絵の筆致に合わせて成形し、将来にわたり、安全に除去可能な絵具・材料を使用して、補彩します。元の絵を描いた画家を尊重し、加筆はしないというのが修復の鉄則です。」

写真左はさまざまな形をしたメス。筆致を成形したり、細かな箇所の汚れ除去などに使います。写真右は補彩に使う道具です

修復において、どのように作業したか記録を残すことも大切です。例えばイタリアの修復工房では、100年前の修復を取り除いてから改めて修復するというケースがあります。つまり後年でも元に戻せるように修復する「可逆性」が肝心です。

さらに、持ち主の意向と、作品の状態をこの先どう保っていくかとのバランスを考えながら修復していく必要があるのですが、常に皆で相談し、客観的な目を挟みながら進めていけるのが、同センターがチームで活動するメリットのひとつです。

海外、特にアメリカやヨーロッパの大規模な美術館には修復チームが常駐していることが多く、紙、フレスコ、油彩、木彫などと専門分野が細かく分かれています。

一方、日本の美術館では予算などの関係で、所蔵品の修復が多くは進められないのが現状です。日本にも保存修復が学べる美術大学はありますが、その数は限られ、絵画、彫刻、日本画など一通り学んだ上で論文を書くので、実技経験が少ないと聞きます。

そのため、同センターの「横浜絵画修復教室」では多くの枚数の修復を経験することを重視しています。そして、見学して興味を持ったら気軽にまた来られるよう、入会金無料で門戸を開いています。さらに年に1回イタリア研修が行われ、長い経験と最新の技術を有するフィレンツェの工房で、教会や美術館の絵の修復を学ぶ機会も得られます(コロナ禍でこの2年は中止)。

*イタリア研修の様子

「この教室には職業として修復師を目指す方もいれば、修復が趣味になった方もいます。平日働いて週末に学びに来る方や短期集中講座を受ける方も多いです。なかには日本画や国宝の修復を手がける集団を経てフリーで活躍し、人生最後の挑戦として油彩画修復を学ぶベテランの方など、さまざまな方が学んでいます」

傷んでしまった絵を譲り受け、教材として使用。「古くからご支援くださっている画商さんからいただいています」と内藤さん

「西洋では、直して使うという文化が身についていますが、日本では掛け軸などの和物以外、美術品を修復して飾ろうという文化が残念ながら薄いので、『修復の文化』そのものを広めるプロジェクトに力を入れています。修復のための寄付は、世界ではとても重要なことと捉えられているのです。イタリアでは、地元のものは国に頼らず地元で直しましょう、という精神があります」

現在は、美術品を愛する皆さまから当NPO法人に寄せられた寄付金で、真鶴町立中川一政美術館のコレクションのうち、画家が晩年に好んだ福浦の風景画3点を修復しています。

取材に伺った日には、キャンバス裏面の木枠の掃除や、キャンバスの歪みを補正する作業が行われていました

また2019年より、横浜の個性ある文化芸術を市内外へ発信する活動を公募・支援する「ヨコハマアートサイト(横浜市地域⽂化サポート事業)」に採択されています。この活動では、子どもたちにまず絵に親しんでもらう機会をつくったり、大人も参加できる、顔料と膠で絵具をつくり、描く体験講座なども開いています。さらに、山手西洋館・エリスマン邸など各地で、修復を知っていただくための「修復展」も開催しています。

「今後、美術展にあわせて修復を紹介できるコーナーができるといいなと思っています」と内藤さん。後世の人々が美術品を楽しむ姿を想像し、修復について考える人が増えることで、「修復」という文化が根付けばいいなと思います。

●My Favorite

横浜市開港記念会館、日本郵船歴史博物館、国際貿易観光会館シルクセンターなど歴史ある建物が好き。子どもの頃から美術展にもよく出かけています。

*横浜市開港記念会館 (c) Yokohama Visitors Guide

内藤朝子 Asako Naito

修復技術家/特定非営利活動法人美術保存修復センター横浜ジェネラルマネージャー

インタビュー・文:白坂由里

写真:大野隆介(*印の写真以外)

<よむナビ お仕事インタビューについて>

芸術文化に関わる横浜ゆかりの方々から、その仕事内容や仕事への想いを訊くインタビューシリーズです。

芸術文化と一括りに言っても、演奏家やアーティストはもちろん、マネジメントや制作・舞台スタッフなど、さまざまな職種の人たちが関わりあっています。なかには知られざるお仕事も!?

このシリーズでは、そんなアートの現場の最前線で働く人たちのお仕事を通して、芸術文化の魅力をお伝えしていきます。

当サイトでは、利便性向上のためのアクセス分析及び、アクセス履歴に基づく広告配信等の目的でクッキーを使用します。サイトの閲覧を続けた場合、クッキーの使用に同意いただいたものとみなします。個人情報の取扱いについては、 プライバシーポリシー・サイトポリシーをご参照ください。